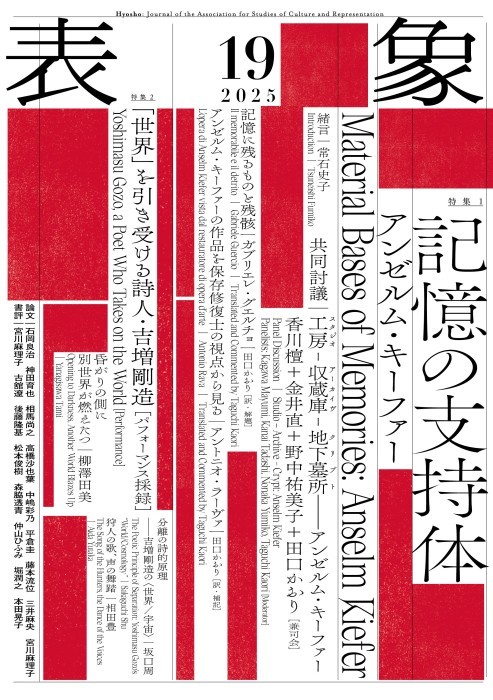

圧倒的なスケールと物質の現前とによって現代社会に鋭い問いを突きつけつづけるアンゼルム・キーファーの仕事を、スタジオ、アーカイヴ、クリプトをキーワードに解きほぐす共同討議に加え、芸術の永続性や不確実性を問う美術史家ガブリエレ・グエルチョの近著からの抜粋、作家とともに作品の保存修復を検討する修復士アントニオ・ラーヴァによる語り下ろし原稿を訳出。第2特集として、2024年夏のシンポジウムにおける吉増剛造のパフォーマンスを採録し、哲学、文学、文化人類学とそれぞれ異なるバックグラウンドから吉増の世界に迫る論考3本を掲載。

表象19

¥2,000 (税別)

特集:記憶の支持体――アンゼルム・キーファー

表象文化論学会[発行] 月曜社[発売]

2025年04月28日取次搬入予定

- 刊行年月:2025年4月

- A5判並製296頁

- 180 × 148 × 20mm

- 397g

- 本体価格2,000円

- ISBN:978-4-86503-202-4 C0010

目次

◆巻頭言「張りぼての〈世界/セカイ〉の手触り」門林岳史

◆特集1:記憶の支持体――アンゼルム・キーファー

|「緒言」常石史子

|共同討議「工房-収蔵庫-地下墓所」香川檀+金井直+野中祐美子+田口かおり[兼司会]

|「記憶に残るものと残骸」ガブリエレ・グエルチョ(田口かおり訳・解題)

|「アンゼルム・キーファーの作品を保存修復士の視点から見る」アントニオ・ラーヴァ(田口かおり訳・補記)

|ブックガイド

◆特集2:「世界」を引き受ける詩人・吉増剛造

|「昏がりの側に別世界が燃えたつ」柳澤田美

|「パフォーマンス採録」吉増剛造

|「分離の詩的原理——吉増剛造の〈世界/宇宙〉」坂口周

|「狩人の歌、声の舞踏」相田豊

◆論文

|「猫を描く——大島弓子作品における「メディウム」としての猫」石岡良治

|「フェリーニとモンド映画の比較研究——六〇~七〇年代イタリアにおける偽ドキュメンタリーを中心に」神田育也

|「低速度撮影の映画様式——デーブリーン『山と海と巨人』における自然現象の高速化による「生き物」の現出」相馬尚之

|「抽象彫刻のポリティクスーー井上武吉《慰霊の泉》における戦争、ジェンダー、モニュメンタリティ」高橋沙也葉

|「グレイソン・ペリーの人種とジェンダーへの眼差しーー《小さな違いの虚栄心》の分析を中心として」中嶋彩乃

|「「この子供を避雷針として使え」ーー荒川とギンズの映画における身体の使用」平倉圭

|「「死体の生」の承認ーーテレサ・マルゴレス《クリーニング》を中心として」藤本流位

|「古代の「理想」と「復元」ーーレオ・フォン・クレンツェの絵画における古代描写を通じて」三井麻央

|「自己の身体に対する認識の変容ーー大野慶人の舞踏の稽古をめぐって」宮川麻理子

◆書評

|「バレエを芸術にするための理論的模索――川野惠子『身体の言語』書評」宮川麻理子

|「織り上げられた絵画――加治屋健司『絵画の解放』書評」古舘遼

|「言語表現の実験性をめぐる思索の冒険――中谷森『シェイクスピアと日本語』書評」後藤隆基

|「「レヴュー」そして「身体」は語り得るか――垣沼絢子『近代日本の身体統制』書評」松本俊樹

|「非美学イデオロギー――福尾匠『非美学』書評」森脇透青

|「世界史的カテゴリーとしてのゾンビ――福田安佐子『ゾンビの美学』書評」仲山ひふみ

|「「権威簒奪者」としてのランシエール――鈴木亘『声なきものの声を聴く』書評」堀潤之

|「都市に浮かぶ幾何学の島――片桐悠自『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』書評」本田晃子

表象文化論学会(The Association for Studies of Culture and Representation)

http://www.repre.org/

事務局:

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1

東京大学大学院 総合文化研究科 表象文化論研究室内

FAX 03-5454-4336 E-mail repre@repre.org