小田原のどか×山本浩貴 対談

「この国の芸術をめぐって」

共同編集のきっかけ——飯山由貴《In-Mates》をめぐって

小田原:

山本さんに日本美術史と帝国主義についての教科書ともなるような論集を一緒につくりませんかとご相談をしたのは、2021年7月のことです。きっかけのひとつは、国際交流基金が主催するオンライン展覧会「距離をめぐる11の物語:日本の現代美術」(会期:2021年3月30日~5月5日)に際して制作された飯山由貴さんの映像作品《In-Mates》が、基金側から一方的に展示中止の判断が下されたことでした(「国際交流基金が中止判断/在日精神病患者に関する映像作品」朝鮮新報サイト、2021年9月21日、https://chosonsinbo.com/jp/2021/09/18-49top-2/)。

2021年 映像 26分47秒

これについては、抗議の意味合いも兼ねて、7月に東京大学でシンポジウムと《In-Mates》上映会が開催され、飯山さん、田村かのこさん(アート・トランスレーター)、外村大さん(在日朝鮮人の歴史、日本近現代史研究)、金耿昊さん(在日朝鮮人史、社会運動史研究)、山本さん、そして私も登壇しました。安全な議論を確保するため、学生と関係者以外には告知をしない非公開での開催でした。

2019年の夏、「あいちトリエンナーレ2019」の招聘作家として直面した歴史認識の後退が、《In-Mates》の展示中止だけではなく、様々な局面で進行していると感じています。この国の美術をめぐる状況がいっそう深刻なものになっていることに、忸怩たる思いがありました。

そのような現状について、山本さんであれば問題意識を共有し、一緒に協働していただけるのではないかと思い、シンポジウムの後に本をつくりませんかとご相談しました。山本さんに快く共同編集者を引き受けていただけて、以前から面識があった月曜社の神林豊さんにご相談したところ、「ぜひ月曜社から出しましょう」と言ってくださり、刊行元が月曜社に決まりました。それから山本さんと、どなたにどのような内容を書いていただくか議論を重ね、寄稿だけではなくインタビューも入れようと話し合い、お一人お一人に声がけをしていきました。今年5月に執筆者が最終決定し、山本さんと私を入れて21人が参加することが決まっています。

書籍のタイトルは「この国の芸術:「日本美術史」を脱帝国主義化する」と仮につけています。「この国」に「近代日本」とルビが付いているのは、山本さんのご提案ですね。昨年私は、初めての単著となる評論の書籍『近代を彫刻/超克する』(講談社)を刊行しましたが、この本については山本さんに、講談社の文芸誌『群像』に長文の書評を寄せていただきました。その書評のタイトルにも「この国」に「近代日本」とルビが付いています。

今日の山本さんとの対談は、月曜社のウェブサイトに載せてもらう予定です。『この国の芸術:「日本美術史」を脱帝国主義化する』は来年夏の刊行を目指していますが、籍の刊行と連動して、今年の8月から12月にかけてオンラインでの連続講義を計画しています。これも教科書的な論集の刊行というアイデアとともに、私から山本さんにご提案したものです。

寄稿者の方々に、寄稿と連動する内容で講義を行っていただき、これをオンラインで配信して、一般の方でも受講できるようにしたいと思いました。そもそも、芸術大学や美術大学でも、この国の帝国主義と芸術の関わりについてまとまったものを学べる機会はそれほど多くはありません。本の寄稿者同士が互いの執筆内容を把握し、議論が促されるという点でも、また学びの機会を開いていくという点でも、オンラインでの連続講義は有効であると考えました。

このような今回の本に関連する話題を、未来の読者と共有するために、今日の山本さんとの対話を公開したいと思っています。まずは、企画の発端のひとつでもあり、本にはインタビューのかたちでご参加いただく飯山由貴さんの作品の話から始めましょう。

山本:

飯山さんは精神的な病を作品のメイン・テーマに据えていたり、アジアにおける日本植民地主義の遺産にアプローチする作品を制作したりと、この国(近代日本)にある様々な社会政治的イシューを意識的に扱っている作家ですね。シンポジウムの場で公開された《In-Mates》は、まさにその(「精神的な病」と「アジアにおける日本植民地主義の遺産」)両方の要素が含まれた映像作品です。この作品は、戦前の精神病院に残されていた在日朝鮮人患者の医療記録を参照にしつつ、川崎を拠点に活動するラッパーで在日コリアンでもあるFUNIさんと、飯山さん自身も被写体として、FUNIさんと同じルーツを持つご友人との会話や、精神病院の記録にインスピレーションを受けてFUNIさんが作ったラップを自身が朗誦するシーンなどから多層的に構成されています。

そこには在日朝鮮人の歴史を研究する外村大さんのインタビューも収録されています。作品内で取り上げられた在日朝鮮人たちは強制連行ではなく移住労働者として日本に来た方々ですが、在日コリアン、日本の植民地支配、ポストコロニアリズムの問題に加え、「精神疾患」と診断された人々に対する収容・隔離政策の話も交差している。国際交流基金が本作を展示不可とした理由は、在日コリアンの問題、とくに1923年の関東大震災直後に起きた朝鮮人虐殺事件にふれる内容であるために展示ができないという回答だったようです。あらゆる政治社会的なイシューに関して、当然ながら意見の相違があり、絶対的な正解がないものである以上、そういった(「政治社会的な」)作品は助成できない、展示はさせられないとなると、社会政治的なもので、かつ現在進行形で起こっている論争的な事象について、今日の芸術は一切言及できないし、さわることすらできないということになる。それは、アーティストにとって、キュレーターにとって、全ての美術関係者にとって、何よりも「この国の」芸術にとって本当に深刻な憂慮すべき事態ではないかと思ったんです。

小田原:

山本さんがおっしゃった深刻さを私なりの言葉に言い換えると、例えば飯山さんの初期の映像作品《海の観音さまに会いにいく》(2014/2020)は、妹さんの「精神疾患」をめぐり、飯山さんとご家族との協働制作によってつくられた作品でした。その意味で、飯山さんの映像作品には、大文字の映画など商業映画や劇映画と対抗するような「ホームムービー」の性格が色濃くあります。その後、飯山さんが作品を通じて「精神疾患」というものに迫っていくなかで、作品の射程が「家族」から「国家」へと展開を遂げていき、さらに戦前の精神病院を通じて大日本帝国時代の負の歴史と交差して《In-Mates》という作品として結実したことに、本当にかけがえのない意味があると思っています。

2014年 映像 21分22秒、スライド 撮影:宮澤響

私はそういう作品のあり方を心から支援したいと思います。一人ひとりの作家の制作が発展していったとき、ある種当然の帰結として、日本の負の歴史や、戦争の責任や、「被害」と「加害」の問題には、もうどこに行ったって直面せざるをえないわけです。それは不可避だと言い切ってしまってもいい。そうした問題と出会ったとき、抽象度を上げて作品に取り入れる作家もいるかもしれないし、引き出しの中にしまっておく作家もいるかもしれないし、あるいは直接行動の一貫として作品を発表する作家もいるかもしれない。いろんなやり方があります。その方法は個別で、多様で、個々の作家の人生に紐付いているわけです。そのような個別のあり方が、芸術の豊かさではないかと思います。したがって、「過度に政治的であるから」という理由で、作品の芸術的価値が低いと見なすことは、私にはできない。むしろここで忌避される「政治的である」とは、誰がどのように判断し、どのような理由によってわれわれに内面化されているのかを問い直す必要があると思っています。

ですから、《In-Mates》が国際交流基金から展示不可と判断されたことを、センシティブな日韓問題にふれる作品はやっぱり難しいよね、ということにとどめておくこともまた、私にはできません。これは作品がそのように結実した必然性、つまり作家の生き方そのものを否定することに他ならないからです。《In-Mates》が展示を禁じられたことをめぐる深刻さを、私はこのように認識しています。

くわえて、アーティストにとっては、国際交流基金の助成を得られるかは、作品の予算規模を大きく左右しますし、国外での評価にも関わります。このままでは「日本の現代美術」として海外に紹介される作品が著しく偏ってしまいかねません。もちろん、これまでもずっと前線で戦っているキュレーターや企画者、作家たちはつねにいたし、いまもいます。そのような方々たちを応援する意味でも、なぜ《In-Mates》は展示できないと判断されたのか、これにおかしいと声をあげることとともに、どうしてこのような現状になっているのか、その根本を探るために、「日本美術史」というつくられた枠組み、フィクションとしての日本美術史を、帝国主義との関わりから再考する必要があると思いました。そしてこれを誰でも参照できるかたちで後世に残すため、書籍を編もうと考えたのです。

そしてもうひとつ、山本さんと本をつくりたいと思ったのには理由があります。2020年に、私は北海道・白老の「ウポポイ(民族共生象徴空間)」についての論考ウェブ版美術手帖に寄稿しています(美術手帖サイト2020.8.30「“私はあなたの『アイヌ』ではない”」:小田原のどかが見た「ウポポイ(民族共生象徴空間)」https://bijutsutecho.com/magazine/insight/22558)。ここでは、国立アイヌ民族博物館の展示が、同化政策をはじめとする明治政府によるアイヌ民族への加害にふれることを避けているように見える現状に対し、和人の立場から問題提起を行いました。ウポポイを日本の「ナショナルミュージアム」の試金石として、構造的な差別や負の歴史、加害の側面に向き合う展示を行ってほしいというのが私の意見です。「共生」とは過去の加害に蓋をすることではないはずです。

この論考についてはとくにSNSで多くの批判や反応があり、「和人の加害についてのミュージアムは他につくればいい」といった反論もありました。国立アイヌ民族博物館学芸員の田村将人さんはアートスケープのキュレーターズノートに、「被差別体験を強調しすぎると、特に小学生では逆にアイヌ民族は「いじめてもいい人たちだ」と認識してしまう恐れがあった」ため、「アイヌ民族のある一面ばかりを強調するのではなく、時代、地域によってさまざまな状況があったことを伝えることが重要だという議論もあった」と書いています(田村将人「国立アイヌ民族博物館の基本展示で伝えたいこと」https://artscape.jp/report/curator/10165945_1634.html)。

現在進行形で起きている先住民族の出自を持つ方々への差別に対して、慎重な判断が必要でることはその通りです。何よりも優先されるべきであると思います。しかし、「子どもをレイシスト(人種差別主義者)に育てるには、差別について語らなければよい」という指摘もまた忘れてはならないと私は考えます(ダイアン・J・グッドマン『真のダイバーシティをめざして:特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育』出口真紀子監訳、上智大学出版局、2017年)。どれだけ反発や反論があろうとも、私はこの件に関して口を閉ざすつもりはありません。

そのようななか、山本さんは原稿を通じて私のウポポイ論に言及してくださり、それが山本さんとの最初のコンタクトでした。美術業界からは、私の問題提起に公に応答していただいた最初の論者が山本さんであったと思います。それから森美術館とテートモダン共催の国際シンポジウムなどでもご一緒したり、意見を交換する機会が増えていきました。

また昨年は、美術史研究の加藤弘子さんからご連絡がありました。同じく美術史研究者の富澤ケイ愛理子さんとともに「トランスナショナルな文脈から日本美術史を脱中心化する」というテーマで、アメリカアジア学会でパネルを組んで一緒に発表をしませんかというご依頼でした。おふたりと面識はなく、加藤さんが私のウポポイ論を読んでくださったことがきっかけでご依頼をいただきました。国際学会へのパネル参加は、同時期に青森での個展を控えていて、資金的にも時間的にも余裕がなく断念してしまったのですが、これを機に加藤さん富澤さんと出会い、今回の本にも参加していただいています。

加藤さんからは、「トランスナショナルな観点から日本美術史を再考する」というような問いの立て方に対して、日本美術の学術界では抵抗がないわけではないとも教えていただき、これにも衝撃を受けました。ポストコロニアリズムと言うとき、この国においてはいまだに帝国主義との関わりを直視しないまま来ているのではないかという思いをいっそう強くしました。

本づくりに関しては、私は自分で出版社を主宰しています。彫刻についての連続した論集を刊行することを続けていて、2018年に叢書の1号として『彫刻1:空白の時代、戦時の彫刻/この国の彫刻のはじまりへ』を、今年2号として『彫刻2:彫刻、死語/新しい彫刻』を出版しましたが、1号は日本の戦争と彫刻の関わりを焦点化する内容でした。母校の多摩美術大学彫刻学科で表面化したハラスメント問題(荒木慎也「多摩美術大学彫刻学科のハラスメント問題と笠原恵実子教授の雇用を守る取り組み」https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/01/20/214716)への緊急行動として、誰でもアクセスできるかたちで彫刻の歴史を検証するために本をつくろうと考えました。

『彫刻2:彫刻、死語/新しい彫刻』(小田原のどか編著、書肆九十九、2022年)

この『彫刻』については、いつも10人前後の論者に寄稿してもらい、インタビューや鼎談なども入れて500〜600ページぐらいのものになります。取次は通していますが、編集、校閲、装幀、刊行後の営業までひとりでやっています。編集会議ももちろん脳内会議で、ひとりきりです。叢書『彫刻』はそうやって数十年続けていくつもりですが、それとは違う方法で本をつくりたいと思うようになりました。誰かと一緒につくりたいと思ったんです。そうして考えたときに、共編者は山本さんしかしないと思いました。

これまでに山本さんは何冊も単著もお出しになっていますし、複数の言語でお書きになり、文化研究の論集などにも多く寄稿されていると思いますが、ご自身で本を編もうとか、編著をつくろうと考えたことはありますか?

山本:

これまで考えたことはありませんでした。共同編集の話をいただいたときに、僕自身としてはあんまりコラボレーティブなことが得意な人ではないという自覚がありました。ですが、小田原さんとは世代も近く、もちろん様々な点で違いもありますが、特にこの論集の共編に関しては、協力してやっていけることがあるように感じました。それはあらゆる点で意見や見方が一致するだろうということではなく(それでは「コラボレーション」の意味がないですよね)、共有する部分はもちろん、それらの相違もポジティブな方向に向けていくことができるんじゃないかなと(思ったと)いうことです。

そしてまた、ご提案いただいた内容は、まさに自分がやりたかったことのひとつでした。僕はイギリスで修士号と博士号をとりましたが、そこでは、まさに欧米中心的に「構築」された美術史や芸術論の言説の解体と再構築ということがホットなトピックになっていました。一例を挙げれば、70年代から徐々に開始された、男性中心的な美術史に対して、女性の、フェミニズムの視座から切り込んでいく、あるいは白人中心的なイギリス美術史に対して、主に旧植民地からの移民にルーツをもつブラック・アーティストたちの実践を対象に包含していくことなどが盛んになされていました。そういう方法論に接するなかで、そのひとつである「トランスナショナル」な方法論を深く学びました。

「トランスナショナリズム」を学んでの気づきは、既存の美術史のなかではナショナルな枠組みというものが非常に支配的であるということ。すると必然的に、ナショナルな枠組みから外れたもの、たとえば僕が関心を寄せている在日コリアン作家の美術史などがどうしても後景に退いてしまう。そのため、むしろ枠組み自体を解体して、また別のかたちで構築していくということが必要なんじゃないかと思っています。イギリスでのそういう流れのなかで研究者としてのアイデンティティを確立してきたので、日本美術史にもそれを適応したいという気持ちを強く抱き続けてきました。というのも、あえて一般化すれば、日本の場合は思想の「輸入」が上手というか、既存の欧米発の議論を巧みに消化し、それをわかりやすく説明することを、他の地域に比べても得意としているように思います。ですが、そうした思想や方法論を自らの地域の歴史的文脈に合わせて改変しながら「活用」していくことにおいては、まだまだ可能性の余地が残されているような気がしています。

たとえばポストコロニアリズムを例にとれば、ガヤトリ・スピヴァクやパルタ・チャタジー、ディペッシュ・チャクラバルティなどに代表されるように、インドの問題はずっとサバルタン・スタディーズの人たちがやってきましたが、それを日本の文脈に位置づけたとき、大英帝国とは異なる要素として、たとえば天皇制の問題が浮上しますし、そういった「変数」もしっかりと考慮に入れて、自国の固有の文脈に照らしてそれを応用していく試みが、やはりまだ足りていないと思ったんです。美術史の領域では、たとえばトランスナショナルな視座を、ナショナルな枠組みの強い日本美術史のなかに入れ込んでいくとどう見えるのかとか。あるいは芸術に関係して、日本帝国主義が圧し潰してきた様々な要素をどう捉え直すことができるのか、ということをやりたいと思いました。それが日本語で読めると、若い世代の人たちにとっても、こういったものがあるんだと知る入口にもなる。もちろん僕たちのやろうとしていることがすべてではなく、これで全部カバーできているとは全く思っていません。まだ僕たち自身にも見えていない「ブラインド・スポット」も含めて、この方法論を使っていろいろなところに介入し、切り込んでいこうとする研究者やアーティストが出てくるかもしれない。そういった意味においても、ある種の教科書として存在すべき種類の本なのかなと思い、小田原さんからのご提案をお引き受けしようと思いました。

「ポジショナリティ」という視点

小田原:

山本さんはイギリスにおける美術史の解体と再構築の渦中で美術を学ばれたのですね。欧米の議論を自分事として血肉化することが、なぜさほど円滑にいかないのかについては、日本の彫刻史を研究する立場から思うところがあります。

ところで、以前から山本さんに伺いたかったことがあります。山本さんは、在日コリアン作家たちの美術史に非当事者として関わっておられますが、きっかけはイギリスに渡ってからですか?

山本:

そうです。イギリスに渡っていろいろな社会問題を考えていったときに、たとえばグローバリゼーションの問題などを修士のときには専門的にやっていましたが、博士過程に進学するにあたって自分のポジショナリティを考える必要があると思いました。「在日コリアン」というアイデンティティについて、僕は当事者ではないけれど、いろいろな本を読んだり、実際に嫌韓デモの様子を見に行ったりするなかで、ヘイトスピーチの問題など、当事者の人たちが解決の責任を背負わないといけない理不尽な状況を知り、むしろ非当事者という立場から何ができるのかと考えるようになりました。言い換えれば、日本人としてそういった自国のエスニック・マイノリティに関する問題をあまり知らずに生きてきた、もっと言えば「生きてこられた」自分の存在を、歴史の大きな流れのなかにもう一度位置づけることは可能かと自問し、この問題に取り組みたいと思ったんです。

それと同時に、今年ヴェネツィア・ビエンナーレのイギリス館で金獅子賞をとったソニア・ボイスは僕の指導教官のひとりで、彼女からブラック・アーツ・ムーブメントについていろいろと教えてもらい、イギリスの美術史においてすごく重要な研究テーマだと思っていました。それで、アジアからやってきた日本人としての自分の立場性を考えたときに、在日コリアンの美術の歴史と、英国ブラック・アートの歴史とを比べたら、どのように似た部分や違った部分が見えてくるかということに、大きな関心がありました。

小田原:

ポジショナリティを考えるということについて自分にひきつけて考えると、私は十年ぐらい前から作品に付随する調査のために長崎へ出掛けるようになりました。私は東北地方の出身で、長崎と広島の原爆投下について当事者性を感じたことはほとんどありませんでした。

長崎に行くと、長崎も広島も軍都であったという点で、この国の加害性に直面します。それと同時に、地元の研究者グループが行っている被爆証言者の方への聞き取りに同行し、そこでお話を伺うと、当たり前ですが「被爆」と言っても「戦後」と言っても、お一人お一人まったくちがう体験なんです。にもかかわらず、とくに長崎の場合は《平和祈念像》という巨大な彫刻が、個別の経験を「平和記念」という題目で覆い隠してしまう。私にとっての長崎は、構造としての加害と、個人が被った個別の被害、その両方と、これに蓋をする彫刻の問題に直面する場所でした。

大平洋戦争における日本の被害を考えるうえで、原爆が落とされた広島・長崎は重要な場所ですが、「ヒロシマ・ナガサキ」と言ったときにも非対称性があります。長崎への原爆投下は「忘れられた原爆」と言われてきました。そうして語られづらくなっているのはなぜなのかと、東京から長崎へと通うなかで考えるようになりました。

私は地元の仙台で公共彫刻を見て育ち、美術高校で彫刻を学んで、何も考えずに東京の美大と藝大に進学し、美術を学びました。戦意高揚彫刻を手掛けた彫刻家たちから途切れずに続いている彫刻教育が無数の平和の彫刻群を生みだし、拒絶や反発を招いているという点で、私は当事者であり、彫刻に関わる立場としては現在進行形で加害をしている側だと、長崎ではっきりと思ったんです。この国で彫刻教育を受けたというところで引き受けるべきものがあるだろうと。くわえて東京から離れると、地方と中央の搾取の構造にも向き合わざるをえなくなりました。

また、札幌国際芸術祭2020への招聘がきっかけで、北海道へも通うようになりました。私の関心は、70年代に起きた北海道開拓百周年記念碑《風雪の群像》という彫刻の爆破事件です。作品に付随する調査を通じて、ほとんどはじめて「開拓」と言われるときの目線は誰のものかに気付き、先住民族であるアイヌの人々を本当に困難な状況に追いやった差別的な構造の中で、特段の苦労もなく教育を受けて生きてきた自分もまた、差別に加担しているのではないかと思い至りました。いかに構造を変えていけるのか、そのために何を言えるのか、何をつくれるのかということを考え、ウポポイ論を書きました。

あの論考には、ナショナルミュージアムというものが日本につくられるとき、この国の「ナショナル」が排除している本当に多くのもの、語らなくていいと、いなくていいとされているものを、まずはこの国の内部の被害と加害の関係を記述していくことからしか始められないことがあると書いています。けれども、でもそうやって不足を指摘すればするほど、「ポスト・ナショナルミュージアム」ではなく、「ナショナルミュージアム」を強化してしまうジレンマがありました。今回の書籍は「脱帝国主義化する」という副題ですが、その方法論を今度こそ自分なりに提示したいと考えています。

山本さんと明治大学の特別講義でご一緒したときに、山本さんがおっしゃっていたことが忘れられません。山本さんは在日コリアン作家の美術を紹介するレクチャーのあと、明治大学の学生たちに、在日コリアンの人たちの問題を一度も考えたことがないとすれば、それは考えずに済んでいるという特権なんですよ、とはっきりおっしゃった。そういうことを臆せず言葉にできる人が山本さんだと感じています。

ところで、私からすると、山本さんはコラボレーションで作品をつくっていらっしゃるイメージがとてもあったので、そんなに活発にコラボレーションをしていないとおっしゃったのは意外でした。

山本:

コラボレーションに関しては、書くほうはあんまり(経験がないです)。制作のほうは結構あるんですけど。

社会学的に、しばしば使用される「マジョリティ」の定義では、そのことを意識しなくてもよいということが挙げられます。このことは、夭折した社会学者のケイン樹里安さんが繰り返し指摘していたことで、このことは彼が残した仕事がもつ意義の大きさを示しています(ケイン樹里安「マジョリティとは「気にせずにすむ人々」−− #ふれる社会学 のイベントから」note、2019年12月17日などを参照)。たとえば海外に行くと、自分が国籍、ナショナリティの点でマイノリティになるので、自分が日本人であることを強く意識させられますが、今ここ(日本)にいるかぎりあまりそういうことはない。日本美術に関して、とくに美術史や芸術学の領域では、そういうものにたいして無頓着だった(「気にしていなかった」)部分があるような気がします。だから自然と、日本美術史の語りには、「日本人」、とりわけヘテロセクシュアルの男性が登場してくる頻度が圧倒的に高い。そういった構造にも切り込んで、本丸、すなわちそれを可能にしている認識論的・歴史的・制度的構造から解体したいと考えています。

やはり、これから先は「ポスト・ナショナル」というものを考えていかないといけないと思いますし、その土台として、そもそもナショナルなものがどう生まれてきたのかということについても光を当てる必要があります。今回の論集でも注意したいと思ったことは、今の状況だけでなくそもそも近代のなかで、日本のナショナリズムの発生と結託するかたちで「芸術」なるものの概念や、芸術ジャンルというものがどうやってできたのかということをしっかり見ないと、それを根本的に解体していくことまでたどり着かないということです。今起こっている、現在進行形の事象と同時に、歴史的な視点も同時に含まれている本にしたいという思いがあります。

「被害/加害」という二項対立についても、そこにもレイヤーがあるわけです。たとえば、在日コリアンの話でいうと、被爆者のなかに朝鮮半島出身の人たちもいたけれど、かれら・かのじょらは戦後にナショナリティ、つまり日本国籍を剥奪されることになる。それは植民地支配をした時に強制的に付与したものなのですが、それを突如、剥奪する。すると「日本国民」に与えられる、しかるべき補償の対象から外れてしまうという理不尽な事態が起こる。だから被害者とされている人のなかにも様々なレイヤーがあります。「ダブル・マージナライゼーション(二重の周縁化)」のようなことも起こる。「加害」のなかにももちろんいろいろなレイヤーがあり、「被害」「加害」というものは簡単に一括りにして論じることができないのは事実。でも僕がやはり強く思うのは、しばしばアート界でも聞かれるのですが、「被害・加害の二項対立を超える」ということは、簡単に口にするべきではないということです。ひとつの意見として理解できる部分もありますし、先ほど述べたように(「被害/加害」の)境界線は流動的で、そのなかにたくさんのレイヤーがあるわけですけれど、でもあきらかに被害・加害の境界線はある。まずはそれをきちんと受け止めることでしか、もっと生産的な未来のかたちは模索できないような気がしています。

そのように考えると僕の場合、どこのレイヤーであっても加害者の系譜に位置づけられると思うので、それを受け止めたうえでどう思考を展開していくのか。当事者・非当事者の話にしても、それらの境界は流動的ではあるけれども(境界は)たしかにあるとなったとき、当事者ではない人がわかったような顔をして語るという、代弁する暴力性みたいなものにもすごく注意深くないといけない。その一方で、当事者だけを集めてその人たちに苦しさを語ってくださいと言って自分は傍観しているという、当事者に語らせてそれで終わりというわけにも当然いかない。どちらの視点も必要で、とてもむずかしいところです。この論集のなかでは、誰かに一方的にあらゆる当事者性の重荷を背負わせるわけでもなく、一方で非当事者が超越的な位置から「自由な」語りを滔々と展開するだけでなく、それぞれの視点のあいだや差異から緊張関係が見えてくる、そうしたことが達成できればいいなと思っています。

小田原:

私もそう思います。「被害・加害の二項対立を超える」という言説について私が想起するのは、去年のはじめに山口のYCAMで、ホー・ツーニェンの個展「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」(会期:2021年4月3日〜7月4日)が開催されましたが、担当学芸員の方がカタログに寄せた文章に、まさにその表現がありました。とはいえこれも、この国の美術業界においては特段めずらしいことではないかもしれません。

私が思うのは、それを言ってしまう前に、「被害」と「加害」を受け止めることはできているのだろうか、とくにこの国の場合、加害についてはどうか、ということです。しかしやはり日本の場合、加藤典洋さんが指摘しているように、敗戦して自分たちが間違っていたとか、負けたということを認識するのではなくて、「戦争はよくない」というところから「戦後」が始まるわけです。ゆえに受け止めの経験がそうとわかるかたちでは経験できていない。そして天皇制の問題もある。それがもうずっと尾を引いていると思います。

他方で、長崎に通いながら思うのは、様々な語りが「1945年8月9日」や「1945年8月15日」から始まるのはおかしいということです。それより以前から、長崎の場合なら潜伏キリシタンへの弾圧や被差別部落の問題があり、山本さんが指摘されたように在日コリアンの方々もいました。長崎には端島(軍艦島)の問題もあります。「戦後」というところ区切ってしまうと歴史的な背景が切り離され、「甚大な被害を受けて焼野原から復興した日本」像ばかりが強くなってしまう。

だからこそ、「近代」というフレームから捉え直していくということを、日本美術史の内側で活性化していくことがとても重要だと思っています。これに関しては、先日、今回の書籍にも寄稿してくださる穂積利明さんの研究発表において、これまた寄稿者のお一人である中嶋泉さんが、既存の美術史の周囲に別の項目を立てるのではなく、美術史のなかに参照点を増やしていくことが必要であるとおっしゃっていて、胸のもやもやが少し晴れたということがありました。

「ニュー・アート・ヒストリー」の可能性と課題

山本:

僕がイギリスで学んでいたとき、1980年代以降に登場してきた「ニュー・アート・ヒストリー」と言われる流れに多く接する機会がありました。「フェミニスト・アート・ヒストリー」もそのなかに含まれることが多いですが、白人中心の美術史を黒人や移民の作家の視点から語りなおすというような試みも含まれます。僕はその流れから非常に大きな影響を受けていますが、一方でたとえばブラック・アート研究のパイオニアとも言える萩原弘子さんがニュー・アート・ヒストリーの潮流に対して投げかけた批判は重要だと感じます(大澤真幸、吉見俊哉、鷲田清一、見田宗介編『現代社会学事典』(2012年、弘文堂)に萩原が寄稿した「ニュー・アート・ヒストリー」の項を参照)。僕なりに萩原さんの論点を要約すれば、1970年代以前に多様な観点からなされてきた批判的美術史の試みが80年代以降に「ニュー・アート・ヒストリー」として一括されることで、ある種の保守主義に転じた部分がある。すなわち、美術史におけるジェンダーやエスニシティの排除と包摂を生み出す力学に切り込む前段階で、すぐに「○○の美術史」といった別立て、サブカテゴリーにしてしまうことでそうした力学自体を批判し、打倒する契機を逸してしまう(=結果、既存の美術史は温存される)ということです。

当然ながら、ジェンダーやフェミニズムの観点から「女性たちの美術史」、あるいはポストコロニアリズムの観点から「ブラック・アーティストたちの美術史」を掘り返し、再構成していくことはすごく重要なことですが、一方でもうすこし全体の力学、システムとして美術史の持っている構造的課題に切り込む(必要もある)。今回の編著では、その点をもうすこし進めたいと思っています。ですので、ニュー・アート・ヒストリーから方法論的に強く影響を受けているところもあれば、それを批判的に継承したいとも思います。今回の編著では、周縁化され、無視されてきた領域に光を当てると同時に、それらをそれぞれの「小部屋」に閉じ込めてしまうのではなく、それらがどういうふうに絡みあっているか、あるいは「中心」とされる規範的美術史とどう重なってくるのかなど、そういったところまで全体をとおしてひとつ踏みこんで見せられるようなものにしたいな思いが強くあります。

小田原:

昨年『美術手帖』誌が「女性たちの美術史」を特集して、私は作家解説と論考を寄稿しました。1948年に創刊された同誌が、70年以上を経てはじめて「女性たちの美術史」を特集したことに、本当に大きな励ましを得ました。こうした特集がますます増えていくことを願うばかりですが、他方でやはり、サブカテゴリー化するのではなく、構造的課題に取り組むことが重要であると。まさに私が今回の書籍を通じて試みたいことの本質を指摘していただきました。

つまるところ歴史をからめた「加害・被害」とは構造の問題であって、いまを生きる個人の非を直接的にあげつらうことではないはずなのに、これについてはっきりとは言いたくないという心性がどこから出てくるのかということも考えたいと思います。あるときには、そうやってやり過ごすことでしか前に進めなかった局面があるかもしれない。想像力を絶やしたくはないですが、とはいえ、冒頭に話したような特定の美術作品への抑圧は現に起き続けているわけですから、このままではこの国の芸術に未来がないのではないかとも思ってしまいます。作品はつくれるけれど日本で発表ができないという話は、今回の本にインタビューを依頼したアーティストたちからも聞こえてきます。相当に危機的な状況ではないでしょうか。

文句をつけられるようなところから助成金は受けないというのももちろん選択肢のひとつですが、それとともに、内側からこれはおかしいということを構造の問題として指摘していく必要があると感じます。

山本:

小田原さんの長崎の話で思うのは、日本の場合、戦後の高度経済成長、さらにそれに続くバブル期のことです。高度経済成長期には僕は生まれていませんし、バブル期が終わりに近づくことに生まれた僕はリアルタイムでの記憶があるわけではないのですが、この時期には日本は世界で最も裕福な国みたいなものに近づいたわけですよね。でも、その一方でそうした中央の利益の裏側では、しわ寄せがほぼぜんぶ地方にきていて、地方で公害の問題が起こったり、たとえば中央で消費される電力についても、数多くの原発が地方に置かれていった。それが結局中央の利益になっていくという、不均衡な地方と中央の構造が、日本のなかでもあった。そうした視座から日本美術史を眺めたとき、戦後の日本がやはり大都市中心につくられていたのと同様、大都市中心的な視点が支配的だった日本美術史においても、東京や大阪ムーブメントや出来事が「正史」として語られる一方で、地方でなにがおこなわれていたのかはほとんど顧みられないまま紡がれてきた。

そうした「日本」内部の構造的不均衡も考慮しないといけない。美術のコンテクストを別にしても、長崎と同じく九州地方にある熊本における水俣病、富山のイタイイタイ病などそれ以外の地方で発生した公害問題も、中央と地方の不均衡に根ざしていて、そういったことが美術史の語りのなかにも入り込んでいる気がするので、そこも批判的に見直していかないといけないと思います。

小田原:

そうですね。それで言うと、今回の本をつくるにあたって、たとえば私と山本さんですべての章を書くという選択肢もあったかもしれません。ですがそうではなく、わたしと山本さん入れて21人の方々に関わっていただき、さらにデザイナーの真崎嶺さん、月曜社の神林さんも加わっています。

山本さんとみなさんに寄稿のお声がけをしていくなかで、キュレーションの権力についても考えました。例えば、スターキュレーターの主張に対して、作家や作品がその主張のパーツになるようなことは、美術業界では少なくないと思います。誰かの証明したい論説の一部分に自分の作品があてはめられることへの違和の経験は、私にもありました。だからこそそうやって、証明したい理論の構成要素として、生きた人間を「部分」にするようなことはしたくないと考えていました。

今回の本についての山本さんとのやりとりのなかでも、示したい結論を証明するための要素として、寄稿を配置するようなことはしたくないとお話ししました。けれどもそれは、ある意味では杞憂であったかもしれません。寄稿をお願いする中で本当にいろんな議論が起こり、それを私と山本さんで検討し、応答していくことになりました。

山本:

僕自身は本の編集に関わるのは今回がはじめてですが、やはりこれだけたくさんの寄稿者・参加者がいたら見解の相違が自然と出てくる。人がふたりいたら、意見がまったくおなじってことはないわけですよね。もちろんある程度共有している部分があるから二十何人いても、ある程度ひとつの方向に向かっていけると信じています。それでも、それぞれ立場や世代、いろいろな属性がちがって、考え方のちがいがでてくる。編集をするときに、それを超越的な立場から仲裁するとか、とりまとめるということは、それ自体がすでになにか自分を特権的な立場に置いているような気がします。というのも今回の問題は、どの論考のトピックにおいても、やはり誰もがなんらかのかたちで関わっている問題なので、やはりどうしてもそうするわけにはいかない。そのときに、それぞれの意見のちがいを大切にしつつ、どう完成までもっていくか。いつまでにだいたい出してもらいたいなどのガイドライン、何文字かという制約はしようがないと思いますけどね、ひとつのプロダクトつくるとなったときには。その一方で、プロセスにおいては、結論ありきではなく、もうすこし変化していけるようなダイナミズムの余地をどれだけ残すかということがかなり大事な気がしています。そこを大切にしつつ、全員が顔をつきあわせてということは難しいかもいしれないけど、今はズームなども普及してきていますし、執筆者間での対話などをコンスタントに持ちながらやっていくということが重要なのかなと思います。

小田原:

そうですね。くわえて今回は、アメリカで生まれ育ち、デザインを学んだ真崎さんに書籍や広報に関するデザインをお願いすることができました。真崎さんに依頼をしたのは、真崎さんが英語で書き、昨年刊行されたバイリンガルの書籍『サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか?』(日本語訳・宮本裕人、Bathboys湯、2021年)を読んだことがきっかけでした。

同書が問うた日本のデザイン業界の白人至上主義への異議申し立てに感銘を受けたのはもちろん、その視点が今回の書籍に通じるところがあると思ったのです。それで依頼をしたら、快く引き受けてくださった。22人目の参加者として、真崎さんには作品をつくるようなかたちで関わってもらえたらいいのではないかと、山本さんもおっしゃっていましたね。

そして今回の本は、論考だけではなくインタビューも載ります。そのインタビューも、アーティストもいればキュレーターもいるという、実践のかたちも多様であることがわかるような内容になる予定です。そういう意味では、いわゆる教科書的な論集と同時に、自分が何をしたいかと考えたときに、いろんなかたちで美術に関わっている人がいることがわかるような本になれば、とくに若い読者の参考になるのかなと思います。

山本:

そうですね。

今はもう、理論と実践という二項対立は、ほとんど境界線がないと思っています。皆それぞれどちらに軸足を置くかなど、その割合は多少ちがうかもしれませんが、つくりながら研究をしたり、研究をしながら自分でキュレーションや作品制作に関わったりする人が次々と登場してきている。そのなかで、理論の人だけを集めてというのもどうかなと思うし、一方でインタビュー集だけというのもどうかなと思うし。ひとりひとりそれぞれ異なる言語ではありますが、それがひとつの大きな像を浮かび上がらせているいるということが重要なことなのかなと思っています。そういったものを僕はすくなくとも日本語ではたくさんは読んでこなかったと思っているので。このテーマでそうしたチェレンジができるというのは、自分としてはすごくやりがいのあることだなと思います。

「マイナー・トランスナショナリズム」という方法論——いかにして活用するか?

小田原:

あまり前例がないからこそ、楽しいですよね。

ところで、山本さんはアーティストとしても活動していますし、研究者でもあり、文筆もされるし、教員として教える立場でもある。おっしゃるように理論と実践は不可分で、それは私自身も同じです。しかしやはり、日本においては、とくに女性のアーティストはあまり語らないほうがいい、書かないほうがいいという圧力を受けてきた実感があます。アーティストに歪な純粋性を付与したいという抑圧が遍在していると思います。それを脱していきたいし、壊していきたい。下の世代にそういうものを残したくないと思っているんです。

その意味では、今回、それぞれの必然性からいろんな方法で、方法論をまぜあわせながら前進していくような人たちが同世代で集まったことが、とてもうれしく思うところでした。一方、私や山本さんなど80年代生まれの参加者だけでなく、上の世代の方々にも参加を呼びかけました。そうして個別の声がけをする中で、企画の核になる部分への批判がいくつもありました。

例えば、寄稿者のひとり、北原恵さんからは、「日本美術史を脱帝国主義化する」と掲げているけれど、個別の論点だけを集めていくのでは脱帝国主義化するところまでたどりつけないのでないは、そもそもどのようにそれが可能になるのか理論的枠組みが必要ではないかとご意見をいただきました。北原さんから批判をもらい、私と山本さんとで議論をして、山本さんからこれが使えるのではないかと示していただいたのが、「マイナー・トランスナショナリズム」でした。

山本:

編者という立ち位置には、ひとりで著作を執筆することや、寄稿者のひとりとして論集に文章を寄稿することとはちがう、自分なりの楽しみを見出しています。それぞれ個別には知っているけれど、ある人の書いたり研究したりしていることと、また別の人の書いたり研究していることは、あまり出会うことがないという状況によく直面します。今回の企画でも、ひとつの論集のなかに入ったときに、もしかしたらおもしろい化学反応があるんじゃないか、という寄稿者の方の組み合わせがあります。それを自分なりに考えるということが密かな楽しみとしてありました。この先どうなるか見えない部分ではありますが、なにか共通している部分や絡み合っている部分が、一見すると無いように見えるけど、でもあるんじゃないかという、そうしたポテンシャルを思い描くのがすごくおもしろかったです。

そのことと先ほどの話と組み合わせると、それぞれいろいろな論考を出してもらったあとに、(各論考はそれ自体でも非常に意義深いものであると確信していますが)それらを寄せ集めるということ以上の、そのもう一歩先に進むというなかで、終章やあとがきというかたちで、なにかひとつ僕なりに書きたいと思いました。それが非常に重要な作業だと自分では思っています。

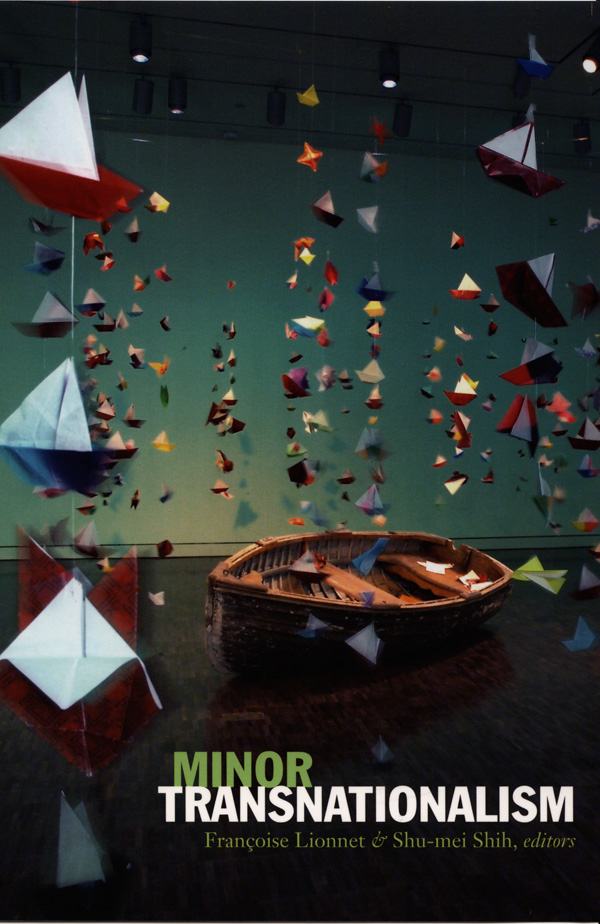

イギリスで学んでいたときに(出会ったもので)、ともにトランスナショナルな出自を有する文化研究者の史書美(シ・シュウメイ)とフランソワーズ・リオンネットの共編による『Minor Transnationalism』という論集があります。その論集では、台湾のアーティストで、台北ビエンナーレのコ・キュレーターも務めたウー・マーリー(彼女は、長らく台湾史でタブー視されていた二・二八事件を真正面から扱うなど、台湾「ソーシャリー・エンゲージ・アート」のパイオニアです)の芸術実践も論じられるなど、現代アートとも深く関わる内容です。その論集のひとつのコンセプトとして掲げられた「マイナー・トランスナショナリズム」は、「中心と周縁」という二元論的関係だけではなく、複数の異なる周縁をつなぎあわせてみたときにどういうことがみえてくるか、ということをやっているんです。もちろん日本の文脈に入れ換えるとき、異なるやり方を考えなくてはいけないし、小田原さんが言ったように、先に理論の骨組みありきで、パーツとして各論考を道具的に当て嵌めていくというやり方は逆方向になってしまいます。そうではなくて、そういったアイデアをひろく考えつつも、それぞれのエキスパートの人たちに出してもらった重要な論考を、もうひとつ俯瞰的な視点から見た時に、なにか別の視座が出せるのではないかということを、ひとつの大きなチャレンジとして僕はやってみたいと思いました。それが先ほど言ったような、それぞれを集めるという、それはそれで重要な部分もあるけれど、その一歩先に行く、という視点が必要なんじゃないかということです。執筆者からあがってきた声にたいして、編者のひとりとして自分なりにできるアンサーではあるのかなと思っています。

小田原:

「マイナー・トランスナショナリズム」を理論的枠組みとして使いながらも、結論ありきではなく、今回であれば北原さんからの批判によって核となる方向性が示されたということが、本当に重要だと捉えています。そうやって批判への応答を繰り返しながら企画が進んでいくことが、本当に楽しいと感じます。

さて、冒頭にも話したように、書籍は来年の刊行予定ですが、今年8月から書籍の寄稿者によるオンラインレクチャーを連続で開催します。帝国主義と日本美術の関わりをトランスナショナルな視点から考える講義を、これほどまとまったかたちで受講できることは、まだほとんど前例がないはずです。学生や、大学・研究機関等に非常勤で勤務している方向けの安価なチケットも用意していますし、安全な開催のために「ハラスメント防止ガイドライン」を定めてもいます。オンライン連続講義のチケット収益が、書籍の寄稿者やインタビューでの参加者に還元される仕組みなので、この対談を読まれたみなさんには、ぜひとも支援をお願いしたいです。

山本:

ネグリ&ハートの「マルチチュード」(=多様な人々の群れ)ではないですが、「個」がそれぞれの個性を喪失することなく、ゆえに意見の多様性や差異を保持したままで、「共」的なものとして生まれる何かとして、この本が完成するといいなという希望を抱いています。プロセスのダイナミズムこそが本企画の核ですので、それは必然的に不安定で開かれたものになりますが、むしろそうした状態を肯定的に捉え、楽しみたいと思っています。オンラインレクチャー、あるいは刊行後に読書会をしていただいたり、批評を書いていただいたりして、寄稿者のみなさんや僕たちだけではなく、より多くの方々にこのプロセスに巻き込まれて欲しいと願っています。

2022年5月10日 東京・青山にて

対談風景撮影:金川晋吾

対談文字起こし:儀三武桐子

小田原のどか(おだわら のどか)

彫刻家、評論家、出版社代表。1985年宮城県生まれ。多摩美術大学彫刻学科卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻にて修士号、筑波大学大学院人間総合科学研究科にて芸術学博士号取得。著書に『近代を彫刻/超克する』(講談社、2021年)。主な共著に『吉本隆明:没後10年、激動の時代に思考し続けるために』(河出書房新社、2022年)など。主な展覧会に「近代を彫刻/超克する 雪国青森編」(個展、国際芸術センター青森、2021年)、「あいちトリエンナーレ2019」など。経営する出版社から『原爆後の75年:長崎の記憶と記録をたどる』(長崎原爆の戦後史をのこす会編、書肆九十九、2021年)、『彫刻2:彫刻、死語/新しい彫刻』(小田原のどか編著、書肆九十九、2022年)を刊行。

山本浩貴(やまもと ひろき)

文化研究者、アーティスト。1986年千葉県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、ロンドン芸術大学にて修士号・博士号取得。2013~2018年、ロンドン芸術大学トランスナショナルアート研究センター博士研究員。韓国・光州のアジアカルチャーセンター研究員、香港理工大学ポストドクトラルフェロー、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助教を経て、2021年より金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科芸術学専攻講師。単著に『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)、『ポスト人新世の芸術』(美術出版社、2022年)、共著に『トランスナショナルなアジアにおけるメディアと文化 発散と収束』(ラトガース大学出版、2020年)、『レイシズムを考える』(共和国、2021年)、『東アジアのソーシャリー・エンゲージド・パブリック・アート 活動する空間、場所、コミュニティ』(ベーノン・プレス、2022年)など。

〈書籍について〉

2023年刊行、月曜社より刊行予定。編著者は小田原のどかと山本浩貴。参加者は、千葉慶、穂積利明、飯山由貴、加藤弘子、北原 恵、琴 仙姫、北澤憲昭、吉良智子、小金沢 智、小泉明郎、國盛麻衣佳、菊池裕子、馬 定延、中嶋 泉、長津結一郎、大坂紘一郎、嶋田美子、富澤ケイ愛理子、吉國元(アルファベット順、敬称略)。デザイナーは真崎嶺。

企画詳細ページ https://www.odawaranodoka.com/konokuni

〈オンライン講義について〉

2022年8月から12月にかけて、論集+インタビュー集『この国の芸術:「日本美術史」を脱帝国主義化する』(小田原のどか・山本浩貴編著、月曜社刊行予定)の論考寄稿者11名による全10回のオンライン連続講義を開催します。「日本美術史」にこれまでと異なる角度から光を当て、ここに記述されることを避けられてきた存在を可視化するとともに、なぜそれらが避けられてきたのかに迫ります。各回の司会は、書籍の企画者である小田原のどかと山本浩貴。美術を専門的に学ぶ方はもちろん、これから詳しく知りたいという方も、ぜひ気軽にご視聴ください。

講義詳細+チケット申し込み https://konokuni.peatix.com/